虚拟币存量的决定因素:2023年最新分析与解读2025-09-12 01:39:15

虚拟币的基本概念

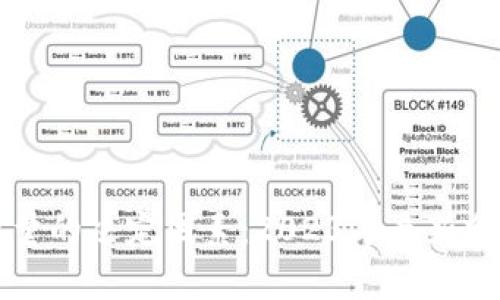

虚拟币,又称加密货币,是利用密码学技术,确保交易安全并控制新币生成的一种数字货币。与传统货币不同,虚拟币并不依赖于中央银行或政府信用,它们在一个去中心化的区块链网络上运行,具有自主性和匿名性。在经济活动日益数字化的今天,虚拟币因其独特的优势吸引了越来越多的投资者和消费者的注意。

存量的基本定义

在讨论虚拟币的存量之前,首先需要明确“存量”这一概念。在经济学上,存量通常指一个项目在特定时间点的总量。对于虚拟币而言,存量可以理解为当前市场上流通的某一特定虚拟币的总数量。存量决定了虚拟币的稀缺性,而稀缺性又关系到虚拟币的价值。

决定虚拟币存量的主要因素

虚拟币的存量是受多种因素影响的,这些因素相互作用,共同决定了某种虚拟币的流通量和市场需求。以下是一些主要因素:

1. 挖矿算法

许多虚拟币的生成依赖于挖矿过程。比如,比特币采用的是工作量证明(PoW)机制,在这种机制下,用户(矿工)通过计算复杂的数学问题获得新币。这一过程有一定的难度,并且随着时间的推移,挖矿得到的新币数量会逐渐减少。比特币的总供应量限于2100万,由于挖矿的难度会不断上升,导致新币的产出速度减缓,因此其存量呈现出一种递减的特征。

2. 预设的总量上限

许多虚拟币在设计时就已经设定了总量上限。这一点上,比特币是最著名的例子。其他一些加密货币也遵循类似的原则,比如莱特币和瑞波币等。一旦达到上限,这些币种将不再新发放,从而固定了其流通的存量。例如,莱特币的总量上限为8400万个,达到这一数量后将不再挖出新的币。

3. 交易和持有者行为

虚拟币的流通量和存量不仅与新币的发行有关,还与市场上现有持有者的行为密切相关。持有者的买入和卖出决策直接影响核心交易市场及币种价格波动。如果大量投资者选择长期持有某种虚拟币(通常被称为“霍德”(HODL)文化),那么该币种的市场供应量将减少,存量也随之受到影响。相对的,若卖出行为增多,流动性提升,则可能导致存量的增加。

4. 销毁机制

某些虚拟币还采用了一定的销毁机制来减少存量。这是通过发送特定数量的币至不可访问的地址(即“销毁”)来实现的。在一些项目中,定期用一部分收益购回并销毁一定量的虚拟币,以减少市面上流通的币总数,提高其稀缺性和价值。例如,BNB币就曾采用过这种机制。这类做法指向的都是一种超过基本经济学的增值策略。

5. 市场需求

技术、社会因素及投资者的情绪等均可以影响市场需求。在加密货币泡沫时期(例如2017年的牛市),许多虚拟币的需求大幅激增,存量变幻莫测;而在经济寒冬中,许多币种的需求减弱,持币者可能选择出售,进而影响存量的普遍波动。市场情绪不仅影响现有虚拟币的流通性,也从根本上决定了其的市场定价。

未来的趋势与挑战

在未来,虚拟币的存量将不断受到新的环境和变化影响。科技进步将促使更多的虚拟币采用新型的供需模型,另一方面,现有的法律监管框架也可能对虚拟币的流通产生影响。许多国家现在开始更多地关注加密货币的监管,以防止洗钱、欺诈等违法行为。法律政策的变动,尤其是对虚拟币的税收以及持有监管,必然导致存量与需求的变化。

结语

从各个方面来分析,虚拟币的存量是一个复杂但又非常重要的议题。它涉及到市场供需、挖矿机制、持有行为以及许多外部因素的变动。然而未来的发展走势可能会更加令人瞩目,吸引更多的投资者积极参与。了解虚拟币存量的决定因素,不仅对投资者的决策以及长远规划极为重要,也促使我们对于虚拟货币的未来挖掘出更多的可能性。